¿Qué es la Ley Karin y qué busca cambiar?

La Ley Karin, oficialmente Ley N°21.643, llegó con bombos y platillos al escenario legislativo chileno en 2023. Su objetivo es claro: establecer un nuevo marco de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y de violencia en el trabajo. Un avance, a simple vista, innegable. Pero en la práctica, las promesas legales no siempre se traducen en transformaciones culturales reales.

Este cuerpo legal pretende dotar a los lugares de trabajo de protocolos de acción más robustos, mecanismos de denuncia más accesibles y medidas de protección a las víctimas. Introduce obligaciones concretas para los empleadores, como implementar políticas internas, designar encargados de prevención y actuar ante cualquier denuncia.

Sin embargo, la pregunta es más profunda: ¿alcanza con legislar para cambiar una cultura? ¿O estamos solo frente a una nueva ley que luce bien en papel pero tropieza en la realidad cotidiana?

Chile tiene un historial complicado en temas de equidad laboral y protección a trabajadores. Durante años, las denuncias por acoso y violencia en el trabajo han sido archivadas, ignoradas o mal gestionadas. En ese contexto, la Ley Karin parece una respuesta a una demanda histórica. Pero una ley, por sí sola, no cambia un sistema. Y es precisamente ahí donde surge el debate.

¿Un hito en la protección laboral o un maquillaje normativo?

Aunque la ley se presenta como un hito en la lucha contra el acoso laboral, la realidad sigue siendo cruda: las cifras no mienten. Las mujeres continúan siendo las principales víctimas de violencia en el trabajo. ¿De qué sirve una ley si en la práctica seguimos callando, encubriendo y revictimizando?

A nivel comunicacional, la Ley Karin fue vendida como una solución definitiva. El discurso oficial apuntaba a la modernización del entorno laboral, a la creación de espacios seguros y a un Estado que finalmente se hace cargo. Pero muchas trabajadoras no lo están viviendo así.

Hay una enorme brecha entre el contenido legal y su implementación. Y esa brecha está plagada de obstáculos: falta de información, miedo a denunciar, represalias encubiertas, e incluso una cultura empresarial que sigue normalizando conductas abusivas bajo la alfombra del “ambiente laboral difícil”.

¿Ley Karin o ley parche? La violencia laboral con rostro de mujer sigue impune.

Cuando hablamos de maquillaje legal, nos referimos a esas iniciativas que, sin abordar el problema de raíz, buscan tranquilizar a la opinión pública. Y la preocupación aquí es que, al no cambiar los cimientos de la cultura organizacional ni garantizar recursos suficientes para aplicar esta ley, terminemos con otro marco normativo decorativo más.

Las cifras detrás de la Ley Karin: ¿quiénes denuncian y qué ocurre después?

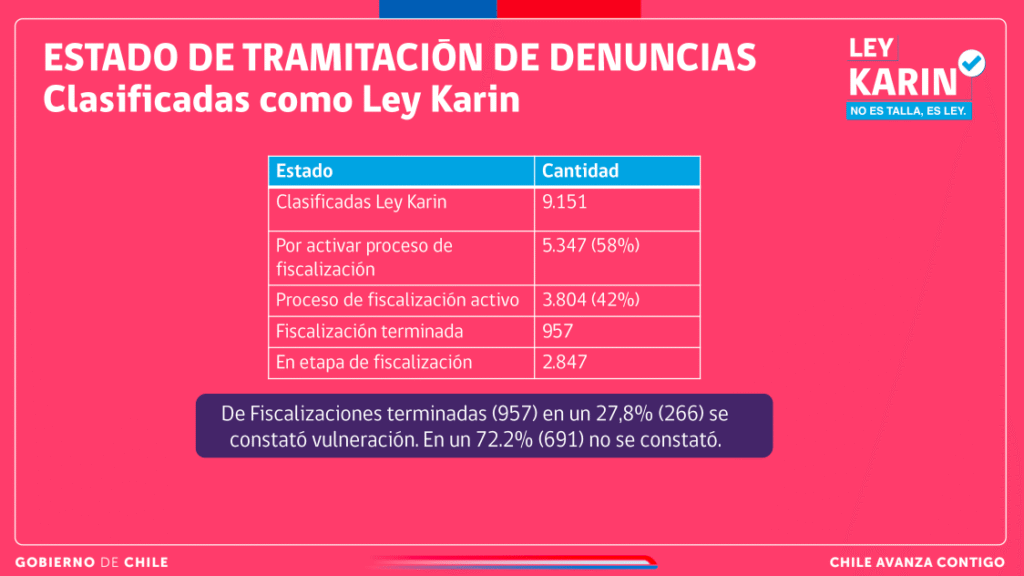

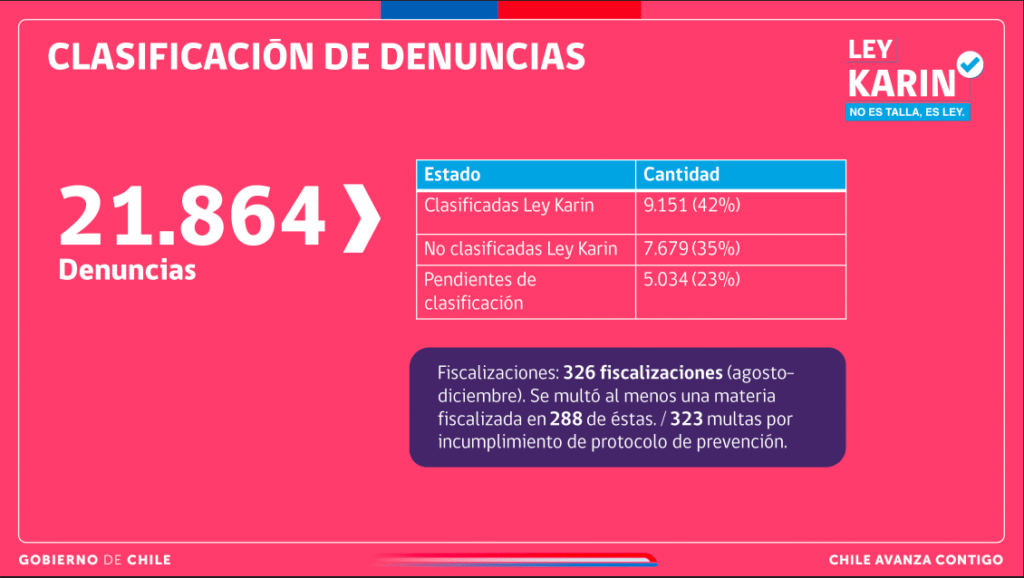

Para dimensionar el impacto de la ley, hay que mirar los números. Y lo que revelan es inquietante.

Siete de cada diez denuncias por acoso laboral en Chile son realizadas por mujeres. Lo sabemos. Lo decimos. Lo repetimos. Pero, ¿realmente se está haciendo algo estructural al respecto?

Desde la entrada en vigor de la Ley Karin, en el sector privado se han registrado más de 9.000 denuncias en apenas cinco meses. De ese total, el 67,8% fueron presentadas por mujeres. En el sector público, el panorama es aún más grave: el 76% de las denuncias también corresponden a trabajadoras.

Estos datos no solo confirman lo que muchas voces han señalado por años: el acoso laboral tiene género. Pero también plantean un desafío crítico. Si bien la ley facilita la denuncia, ¿qué ocurre después? ¿Se investiga correctamente? ¿Se protege a las víctimas? ¿O seguimos viendo casos donde la denunciante termina renunciando mientras el agresor sigue en su puesto?

El 1 de mayo no solo debería conmemorar al trabajador. También debería confrontarnos con esta verdad incómoda: la violencia de género en el trabajo es sistemática, persistente y profundamente desigual.

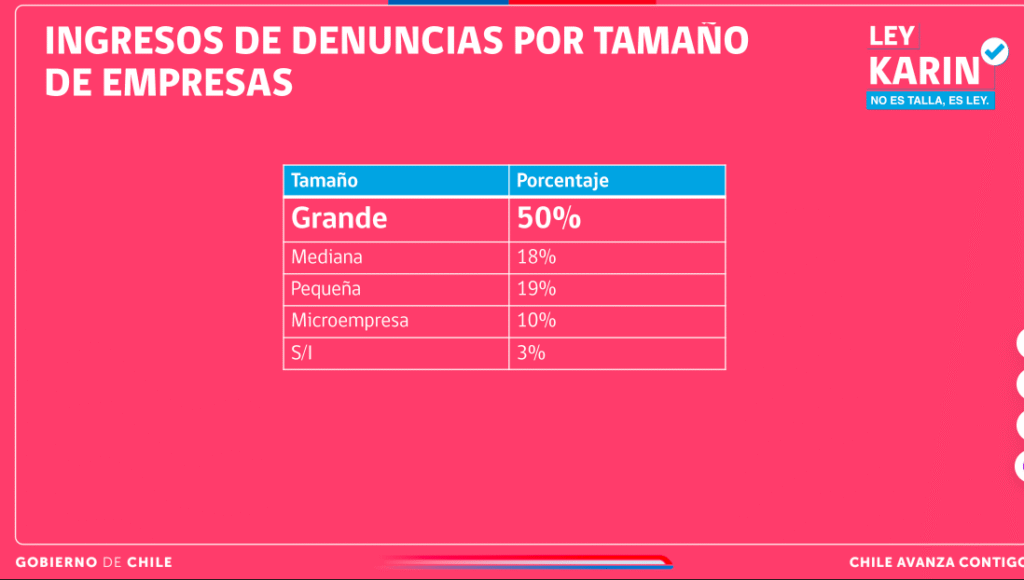

Una ley, dos realidades: grandes empresas vs. PYMES

Uno de los aspectos menos discutidos —y más peligrosos— de la Ley Karin es su implementación desigual. Porque no es lo mismo aplicar esta normativa en una multinacional que en una PYME con diez empleados.

La promesa de la Ley Karin corre el riesgo de convertirse en un lujo exclusivo para quienes trabajan en grandes empresas. Mientras las multinacionales aplican protocolos con equipos legales y RR.HH., las PYMES —donde trabaja más del 60% del país— enfrentan un laberinto imposible:

📌 ¿Cómo separas físicamente a víctima y agresor en una oficina de 20 metros?

📌 ¿Cómo garantizas imparcialidad si el equipo es de 5 personas?

📌 ¿Y cómo asumes los costos de una investigación externa si apenas llegas a fin de mes?

Mientras las grandes empresas ajustan sus manuales, las PYMES —donde trabajan y lideran miles de mujeres— se ahogan entre burocracia y falta de apoyo. ¿De qué sirve una ley si las condiciones reales impiden aplicarla con justicia?

Este es uno de los principales puntos débiles de la ley. En su letra, no distingue entre realidades. Exige el mismo nivel de cumplimiento, sin ofrecer herramientas diferenciadas o apoyo logístico. Resultado: en muchos casos, las PYMES no solo no pueden cumplir con lo exigido, sino que terminan generando más riesgo para las víctimas al no contar con una estructura segura para abordar las denuncias.

¿Justicia laboral o acceso desigual al cumplimiento?

La justicia laboral en Chile ya era desigual antes de la Ley Karin. Lo que esta ley ha hecho es amplificar esa desigualdad cuando no viene acompañada de recursos, fiscalización ni acompañamiento.

La desigualdad no solo está en los hechos de violencia, también está en cómo se puede o no acceder a la justicia laboral.

Muchos empleadores pequeños simplemente no saben cómo implementar los protocolos. Otros, sin mala intención, improvisan medidas que terminan siendo insuficientes o incluso perjudiciales para la víctima. Y, lo más preocupante, es que muchas denuncias siguen siendo tratadas como “conflictos personales” o “malentendidos”.

Aquí es donde el rol del Estado debería ser más activo. No basta con publicar una ley. Es fundamental ofrecer recursos, asistencia legal, capacitación, guías prácticas y seguimiento.

Comparaciones internacionales: ¿qué ha hecho mejor España?

Chile no está solo en este desafío. Otros países ya han transitado este camino. España, por ejemplo, ha logrado avances significativos en la protección frente al acoso laboral, especialmente en entornos laborales más pequeños o informales.

España, por ejemplo, implementó:

✅ Servicios compartidos de investigación entre pequeñas empresas.

✅ Protocolos ajustables a distintos contextos laborales para empresas de menos de 50 trabajadores o más de 50 trabajadores.

✅ Acompañamiento psicológico y legal real para denunciantes.

Esto no significa que el modelo español sea perfecto. Pero al menos reconoce que una ley no puede aplicarse igual en todos los contextos. En cambio, en Chile seguimos exigiendo lo mismo a una pyme de barrio que a una multinacional con departamento legal.

Esa falta de flexibilidad y de apoyo estatal convierte la Ley Karin en una herramienta teóricamente potente pero prácticamente inaccesible para muchas trabajadoras.

¿Y ahora qué? Desafíos reales más allá del papel

La pregunta incómoda: ¿De qué sirve una ley si el costo de aplicarla deja afuera a la mayoría?

Hoy, la valentía de denunciar no puede ser premiada con más dolor, más trámites, más silencio. La justicia no puede depender del tamaño del lugar donde trabajas.

Para que la Ley Karin sea verdaderamente transformadora, no basta con que exista. Tiene que ser viable. Tiene que proteger. Tiene que empoderar. Y sobre todo, tiene que incluir a todas.

El desafío no es menor. Se necesita voluntad política, recursos públicos, alianzas con organizaciones sociales, acompañamiento a las empresas pequeñas y, por supuesto, una transformación cultural que aún no llega.

Si no avanzamos en todos esos frentes, corremos el riesgo de que la Ley Karin no pase de ser otro maquillaje legal. Y que, una vez más, las víctimas paguen el precio de una justicia que solo existe en el papel.

Basado en el siguiente informe: Instituto de Previsión Social

Referencias sobre españa: https://www.legalitas.com/actualidad/acoso-laboral-y-mobbing-ley-y-marco-legal

Referencias: María José González – El país

Deja una respuesta